Il y a 100 ans ... la retraite à 60 ans !

Eh oui, au moment où l'âge de la retraite est repoussé à 62 ans, qui se souvient qu'il y a 100 ans jour pour jour, les travailleurs pouvaient partir à 60 ans ?

En effet l’âge auquel on peut faire valoir ses droits à la retraite a varié à plusieurs reprises depuis qu’il existe une législation concernant les "retraites ouvrières".

La loi du 18 juin 1850 avait créé une caisse des retraites pour la vieillesse (qui deviendra avec les lois de 1884 et 1886 la Caisse nationale des retraites), à laquelle l'adhésion était "volontaire, spontanée et libre" donc facultatif. Le cotisant pouvait prendre sa retraite à sa guise à partir de cinquante ans, la rente qui lui était versée étant proportionnelle aux versements qu’il avait accomplis. Il n'y avait pas d’âge maximum au delà duquel le travailleur avait l'obligation de partir, du moins jusqu'à la loi du 20 juillet 1886 où le maximum fut alors fixé à 65 ans. C’était la première loi (capitalisation) qui concernait les salariés du secteur privé. Les ouvriers, aux capacités d’épargne limitées, n’y souscriront guère ...

Envisagé à partir de 1880, le principe des retraites ouvrières et paysannes (ROP) ne commence à être débattu véritablement que 10 ans plus tard. Avec l'entrée d'Alexandre Millerand dans le cabinet Waldeck-Rousseau en 1899, l'état s'implique dans ce dossier et soutient le projet du 14 mai 1901 de Paul Guieysse pour une Caisse nationale de retraite ouvrière inspirée de celle des mineurs. Il veut mettre en place un système plus efficace que les caisses de secours qui mécontentent tout le monde et dont l’équilibre financier est toujours incertain. Ils prétend, au nom de la laïcité, combattre aussi l’influence des sociétés de bienfaisance catholiques. La mutualité peut assurer des caisses de retraite, les sociétés de secours mutuels collecter les cotisations et prendre en charge le service des retraites. Mais la caisse d'Etat est privilégiée au détriment de la Caisse autonome, les concepteurs de la loi, René Viviani, Alexandre Millerand, tous deux anciens socialistes, estimant que les mutualistes ne sont pas capables de gérer techniquement ce système.

Jules Guesde et Paul Lafargue estiment que "la société bourgeoise et capitaliste qui crée et favorise l'exploitation du prolétariat doit pourvoir au bien-être et à la subsistance des vieux travailleurs" mais dénoncent en 1901 le projet qui veut rendre obligatoire les cotisations de retraite.

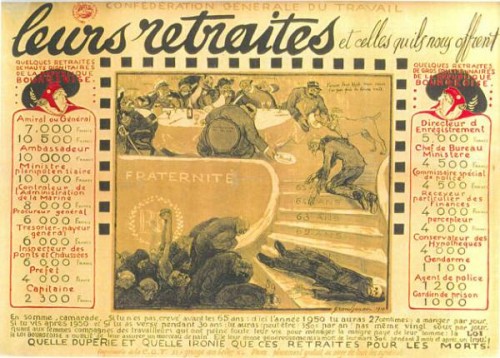

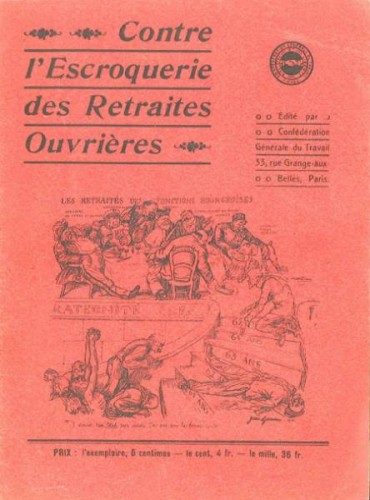

Le projet dans son ensemble fait d'ailleurs l’objet de vives critiques, venant de tous bords : d'un côté la droite, le monde paysan et le patronat qui dénoncent le coût de la mesure et "l’invitation à la paresse", ainsi que l'Eglise qui craint pour ses sociétés de bienfaisance, de l'autre côté la Mutualité, farouchement attachée à la cotisation volontaire et qui ne veulent pas admettre qu'à eux seuls ils n'ont pas les moyens d'assurer cette retraite, et les anarcho-syndicalistes (Jouhaux, Monatte, Merrheim) de la CGT qui estiment par contre que c'est à l'état de financer les retraites. Ces derniers dénoncent une "retraite pour les morts" compte tenu de l’espérance de vie peu élevée des ouvriers. Les cotisations apparaissent trop élevées pour des salaires misérables, et les pensions versées sont, de surcroît, très modiques. Ce nouveau dispositif est donc assimilé à "une vaste escroquerie étatiste, dont les travailleurs feront tous les frais", où "tous paieront pour cela et, de ce chef, des milliards s'entasseront bientôt dans les coffres de l'Etat" (L'Action syndicale du 3 mars 1910).

Pourtant, peu à peu une minorité autour de Jean Jaurès, Edouard Vaillant, Albert Thomas, et Marcel Sembat, bientôt soutenue par les allemanistes et les syndicalistes réformistes, voire quelques guesdistes (Jean Ducasse, Victor Renard, Charles Goniaux ...), en est venu à défendre la loi sur les ROP, tout en la trouvant insuffisante. Tous soulignent l’importance d’inscrire dans la législation le passage de l’assistance au droit, la reconnaissance de la légitime intervention de l’État, le progrès de la socialisation des richesses et le potentiel d’émancipation ouvrière par la gestion des caisses de retraites.

Pourtant, peu à peu une minorité autour de Jean Jaurès, Edouard Vaillant, Albert Thomas, et Marcel Sembat, bientôt soutenue par les allemanistes et les syndicalistes réformistes, voire quelques guesdistes (Jean Ducasse, Victor Renard, Charles Goniaux ...), en est venu à défendre la loi sur les ROP, tout en la trouvant insuffisante. Tous soulignent l’importance d’inscrire dans la législation le passage de l’assistance au droit, la reconnaissance de la légitime intervention de l’État, le progrès de la socialisation des richesses et le potentiel d’émancipation ouvrière par la gestion des caisses de retraites.

Edouard Vaillant est favorable à l'assurance obligatoire, toutefois, comme il l'explique à la chambre des députés le 26 mars 1910, il refuse le principe de la retenue sur le salaire ouvrier. Quelques semaines plus tôt, il a fait adopter, par 197 voix contre 157 lors du VIIème congrès de la SFIO, un texte en faveur de la loi et de son amélioration immédiate sur la base de 3 principes : refus de la capitalisation, gestion ouvrière des caisses et abaissement rapide de l'âge de la retraite. En revanche Paul Lafargue s'y oppose au congrès de la SFIO de 1910 et Jules Guesde, à la Chambre des députés le 31 mars, persiste dans son opposition et est le seul député SFIO à voter contre. Comme la CGT, ils demandent que la retraite soit financée par un impôt spécial "n'atteignant que les privilégiés du capitalisme industriel et terrien.". Les autres votent pour ... Il sera toujours temps, considèrent-ils, d'améliorer ce système. Finalement les mutualistes, convaincus par Léopold Mabilleau, s'y rallient aussi.

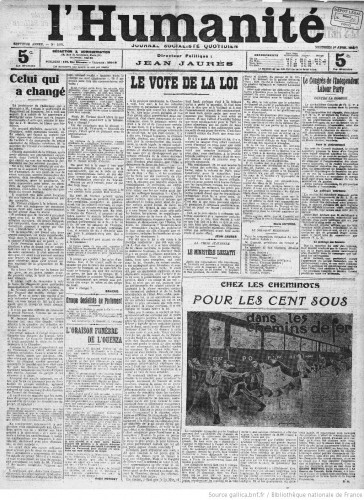

Jaurès écrit dans "l'Humanité" du 1er avril 1910 : "A la presque unanimité, la Chambre a voté hier soir la loi des retraites ouvrières et paysannes. Quels que soient les défauts de la loi que nous avons signalé et que nous corrigerons, c'est chose émouvante de voir consacré ainsi le principe même du droit à la vie et de l'assurance sociale. Ce qui était encore, il y a dix ans, l'utopie lointaine, la chimère raillée, devient par l'effort du prolétariat, par la revendication des travailleurs, la vérité légale, la réalité sociale [...] Dès maintenant, en ce qui concerne la loi même des retraites, notre plan est formé, selon la volonté du Parti, pour l'améliorer et la compléter [...]"

Jaurès écrit dans "l'Humanité" du 1er avril 1910 : "A la presque unanimité, la Chambre a voté hier soir la loi des retraites ouvrières et paysannes. Quels que soient les défauts de la loi que nous avons signalé et que nous corrigerons, c'est chose émouvante de voir consacré ainsi le principe même du droit à la vie et de l'assurance sociale. Ce qui était encore, il y a dix ans, l'utopie lointaine, la chimère raillée, devient par l'effort du prolétariat, par la revendication des travailleurs, la vérité légale, la réalité sociale [...] Dès maintenant, en ce qui concerne la loi même des retraites, notre plan est formé, selon la volonté du Parti, pour l'améliorer et la compléter [...]"

Avec la loi du 5 avril 1910 qui crée les retraites ouvrières et paysannes, les ROP, pour les salariés gagnant moins de 3 000 francs (ce qui permet d’exempter ceux qui préfèreraient se constituer une épargne en achetant un bien immobilier ...), les salariés peuvent prendre leur retraite à 65 ans et recevoir une allocation viagère de l'Etat. Afin de financer celle-ci, une cotisation est prélevée sur les salaires.

La mise en œuvre de la loi fait l’objet d’un rapport annuel au président de la république et le suivi est effectué par un conseil supérieur des retraites ouvrières, composé de personnes qualifiées sur le sujet et de hauts fonctionnaires. En 1912, on constate que si près de 7,5 millions de travailleurs peuvent bénéficier de cette loi, ils ne sont en réalité que 2,65 millions à en profiter, les autres n'ayant versé aucune cotisation, d'ailleurs encouragés par les patrons qui ne voulaient pas de cette retraite obligatoire. Ces chiffres vont d'ailleurs décroître dans les années qui suivent.

La loi de finances du 27 février 1912 donne satisfaction à la revendication syndicale sur l'âge de départ, en abaissant à 60 ans l’âge auquel on pouvait faire valoir ses droits, étant entendu qu’il est possible d’attendre d’avoir atteint 65 ans ... Ce dispositif ne résistera pas à la première guerre et à l'inflation durable, l’employeur n’ayant de plus pas la possibilité d’imposer le prélèvement à ses salariés.

La loi du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 qui instituent, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail, une assurance pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès, conserve la disposition d'âge de départ acquise en 1912.

La loi du 14 mars 1941, relative à l’"allocation aux vieux travailleurs salariés", comporte une réforme majeure. En effet l'érosion monétaire ne permet plus de préserver le pouvoir d'achat des retraités, ce qui conduit à l'abandon du système de la capitalisation au profit de celui de la répartition, qui va permettre de verser rapidement des retraites aux personnes âgées. Mais l'âge "normal" de la retraite reste 60 ans, sauf pour l’allocation spéciale "aux vieux travailleurs français sans ressources suffisantes" qui n’ont pas cotisé assez longtemps ou pas cotisé du tout, qui n'est versée qu'à partir de 65 ans.

C'est l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui, de fait, reculera l'âge de la retraite à 65 ans en minorant les droits acquis à 60 ans à seulement 20% du salaire

Il faudra attendre les deux ordonnances du 26 et du 30 mars 1982 pour revenir à l'âge de la retraite à 60 ans, avec une pension à taux plein pour 37 ans et demi de cotisation.

En repoussant l’âge de la retraite à 62 ans, le gouvernement a donc renié un acquis si longuement attendu par les salariés.